Das Churer Modell an Grundschulen

Zu Gast ist Petra Kowa. Sie ist seit 25 Jahren Grund- und Hauptschullehrerin und arbeitet jetzt an der Rheinauschule in Au am Rhein, Baden-Württemberg.

„Im Mittelpunkt steht immer, dass die Kinder selbst die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen.“

Wir wollen uns heute über das Churer Modell unterhalten. Woher hat es seinen Namen?

Das Churer Modell ist ein Unterrichtskonzept aus der Schweiz. Das wurde an der

Stadtschule in der Schweizerstadt Chur entwickelt. Daher hat das Modell seinen

Namen.

Was sind konkrete Maßnahmen des Churer Modells und was sind die jeweiligen Gründe dafür?

Es gibt einige Kernideen. Ein wichtiger Punkt ist die Raumgestaltung. Bei „normalem“ Unterricht sind die Tische zur Tafel hin ausgerichtet. Bei uns kann die Möbelanordnung flexibel gestaltet werden. Es gibt Zonen für konzentriertes Arbeiten, Rückzugsorte und Orte für Gruppenarbeiten. Der Raum wird hier als dritter Pädagoge gesehen. Die Raumgestaltung ist außerdem nicht starr. Wenn ich sehe, dass es an manchen Stellen nicht funktioniert oder es den Kindern nicht gefällt, dann setzen wir uns im Plenum zusammen und überlegen: Welche Plätze sind gut? Welche haben die Kinder nicht so gern? Was können wir ändern, damit sie konzentrierter arbeiten können?

Wie sieht so ein Klassenzimmer aus?

Es gibt ganz viele Plätze, die gegen die Wand oder das Fenster gerichtet sind. Das hatte man vorher nicht. Viele Lehrkräfte können sich Plätze am Fenster nicht vorstellen, weil sie denken, die Kinder schauen nur raus. Aber so ist das überhaupt nicht.

Außerdem gibt es immer einen festen Sitzkreis, in dem wir uns morgens versammeln. Hier hat jedes Kind seinen festen Sitzplatz. Ich sage dann erst einmal, was auf der Tagesordnung steht, und dann startet der Tag mit einer kleinen Inputphase von fünf bis fünfzehn Minuten.

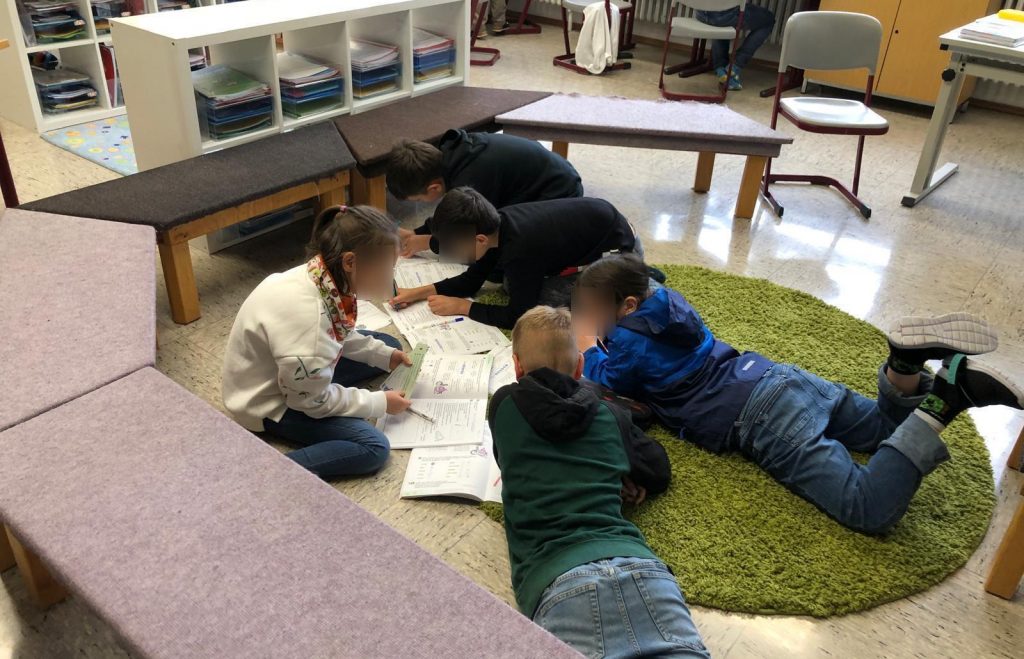

Darin besprechen wir auch die Lernaufgaben, die die Kinder nach der Inputphase selbständig bearbeiten. Sie dürfen sich aussuchen, womit sie beginnen und mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Diese Wahlmöglichkeiten sind auch ein wichtiger Aspekt des Unterrichtmodells. Die Kinder verteilen sich dann an verschiedene Orte, je nachdem, welche Aufgabe sie zuerst bearbeiten. Sie dürfen im oder vor dem Klassenzimmer, im Foyer, in der Bücherei oder in dem Lernatelier unserer Schule arbeiten.

Jeder Raum hat Sitzplätze, aber auch Steh-, Liege- und Knieplätze. Es gibt Plätze, die von Regalen und Pflanzen abgeschirmt sind, damit Kinder, die leicht abgelenkt werden, weniger Außenreizen ausgesetzt sind. Es gibt aber auch Tische, die frontal ausgerichtet sind, so wie es früher war. Es gibt nämlich auch Kinder, die gut sehen wollen oder einen stärkeren Kontakt zur Lehrkraft brauchen.

Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler einen sogenannten Könnerpass, der sie berechtigt, draußen zu arbeiten. Er funktioniert wie eine Art Führerschein und kann von allen Lehrkräften der Schule kontrolliert und auch für eine gewisse Zeit abgenommen werden, wenn die Kinder gegen Regeln verstoßen.

Die unterschiedlichen Lernorte und die Raumgestaltung sind wichtig, weil die Kinder sich zu jedem Aufgabentyp einen anderen Lernort aussuchen können, an dem sie bestmöglich arbeiten und lernen können.

Eine weitere wichtige Maßnahme sind transparente Lernziele. Die Kinder wissen, was die Mindestanforderungen sind und was sie in der jeweiligen Woche schaffen sollten.

Wenn die Schüler*innen überall verteilt sind, wie schaut man dann als Lehrkraft, dass sie die Aufgaben wirklich machen?

Ja, das kann man natürlich nie wissen. Als Lehrerin muss ich viel rumlaufen und kontrollieren. Bei mir arbeiten die Kinder auf zwei Etagen in vier unterschiedlichen Räumen. Bei mir ist es super, weil ich nur 15 Kinder habe. Deshalb habe ich einen guten Überblick. Und ich kenne meine Schülerinnen und Schüler. Ein paar Kinder, das sind wenige, immer so vier oder fünf, arbeiten nur im Klassenzimmer. Alle anderen verteilen sich und die finde ich relativ schnell. Neben meinem Klassenzimmer ist die Bibliothek und dann kommt das Lernatelier, da sind die meisten Kinder. Da brauche ich nur reinzublicken und höre sofort, ob es in Ordnung ist oder nicht, ob sie privat reden oder ob sie über den Lerngegenstand reden. Aber sicher kann ich mir da nie sein. Ich muss darauf vertrauen, dass es klappt.

Passiert es oft, dass Kinder mit ihren Freund*innen zusammenarbeiten möchten, obwohl sie sich zusammen nicht so gut konzentrieren können? Was machst du dann?

Ja, das passiert vor allem am Anfang. Dann muss man eingreifen. Zu Beginn reflektiert man jedes Mal, wie hat das funktioniert, was lief gut, was lief nicht so gut. Meistens kommen die Kinder von allein darauf, dass es nicht passt. Manchmal muss aber als Lehrkraft eingreifen und sagen: „Bei euch läuft es nicht so gut, wir können es später nochmal probieren, aber jetzt gerade funktioniert es nicht.“ Und auch im festen Sitzkreis klappt das nicht immer perfekt. Wenn sich Kinder nebeneinander nicht konzentrieren können, warne ich sie vor, um ihnen noch eine Chance zu geben. Wenn sie die nicht nutzen, muss ich sie nach ihrer Schonzeit auseinandersetzen.

Manchmal arbeiten auch zwei Kinder zusammen, die eigentlich ruhig und konzentriert sind, aber eines der beiden schreibt dann in einem Fach zu sehr beim anderen ab und denkt nicht selbst mit. Dann muss ich die beiden auch auseinandersetzen.

Welche Kompetenzen der Schüler*innen fördert das Churer Modell besonders?

Vor allem die Selbstständigkeit und die Selbststeuerung. Sie müssen lernen, Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Das ist sehr wichtig, das brauchen sie in der weiterführenden Schule. Heute geht viel Selbstständigkeit verloren, weil Eltern ziemlich viel abnehmen. Es gibt Kinder, die müssen morgens nicht an die Jacke denken, die bekommen den Schulranzen aufgesetzt, die müssen nicht allein zur Schule laufen… Das müssen wir wieder zurückholen.

Ein anderer wichtiger Aspekt ist auf jeden Fall die soziale Kompetenz. Die Kinder arbeiten zusammen, müssen auf sich Rücksicht nehmen und miteinander kommunizieren. Das ist ganz wichtig und das klappt total gut.

Und dazu kommt dann die methodische Kompetenz: Weil wir auf ganz unterschiedliche Weisen lernen, müssen die Kinder verschiedene Lernformen kennen und nutzen.

Das Wichtigste ist aber die Motivation und Lernfreude. Wir haben gemerkt, dass die Kinder mitentscheiden wollen. Sobald sie die Wahl haben, arbeiten sie viel lieber und motivierter.

Und dann erlernen sie noch inklusive Kompetenz. Wenn die Kinder schaffen, anderen Kindern, die mehr Schwierigkeiten beim Lernen haben, etwas beizubringen, dann sind sie so stolz. Und das finde ich wichtig, denn dann sehen und akzeptieren sie, dass es Vielfalt gibt.

Gibt es auch weiterführende Schulen, an denen nach dem Churer Modell unterrichtet wird?

Also ich habe davon gelesen, dass es immer mehr übernommen wird. Aber ursprünglich ist es für den Primarbereich gedacht. Damit der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule erleichtert wird. Ich weiß aber, dass es in der vierten Klasse auch super funktioniert und dass auch manche weiterführende Schulen das Modell übernehmen.

Bist du die einzige Lehrkraft an deiner Schule, die nach dem Churer Modell unterrichtet?

Nein, angefangen hat eine Kollegin. Sie hatte eine Klasse mit einem autistischen Kind und ein paar herausfordernden Kindern. Sie hat sich überlegt, was sie da machen kann, und hat über die sozialen Medien das Churer Modell kennengelernt. Sie hat den Chef gefragt, ob sie das mal probieren dürfte und er ist glücklicherweise sehr offen für neue Arbeitsformen. Er hat das Okay gegeben, dass sie ein günstiges Regal kaufen kann. Und sie hat dann über die Sommerferien alles umgestellt und damit gearbeitet. Die Lern-Atmosphäre ihrer Klasse hat eine weitere Kollegin und mich so begeistert, dass wir schnell nachgezogen haben. Wir haben auch das Glück, einen netten Rektor und guten Förderverein zu haben, die das Ganze unterstützen.

Haben die Eltern der Schüler*innen so gut auf das neue Konzept reagiert, wie der Rektor? Oder gab es Widersprüche?

Nein, es gab eigentlich überhaupt keinen Widerspruch. In allen drei Klassen haben wir positive Rückmeldungen von den Eltern bekommen. Sie sind begeistert und ich habe noch niemanden gehört, der gemeckert hat.

War es eine große Umstellung?

Eigentlich nicht. Als wir die Regale und Teppiche bestellen durften, haben wir ganz ungeduldig darauf gewartet, dass endlich alles da ist. Dann haben wir zusammen die Möbel aufgebaut, unsere Zimmer aufgestellt und ab da haben wir es geliebt. Auch die Kinder waren aufgeregt, wir haben in der Klasse darüber geredet und sie haben Pläne geschmiedet, wie wir das Zimmer noch gemütlicher machen können. Als dann alles aufgebaut war, haben wir uns morgens im festen Sitzkreis getroffen, haben überlegt, wie dort die beste Sitzordnung sein könnte und ab da war das ein Selbstläufer. Die Kinder waren total stolz und lieben es. Ich glaube keiner möchte es wieder missen.

Und die Unterrichtsmaterialien bekommt ihr alle vom Förderverein oder von der Schule bezahlt?

Naja, Schule darf ja immer nicht ganz so viel kosten. Wir hatten Glück, weil wir Bänke von einem Kindergarten ausleihen durften. Die sind nicht besonders schön und nicht im besten Zustand aber wir haben sie und das ist ja schon Gold wert. Auch die Regale waren nicht teuer. Natürlich kriegt man nicht alles bezahlt. Ich habe für eine eigene Leseecke eine gebrauchte Matratze gekauft, einen Wollteppich, Bücher und Spiele von meinen Kindern mitgebracht. Und ein paar Lernspiele habe ich in einem Sozialkaufhaus gekauft. Aber sonst haben wir eigentlich alles vom Förderverein bezahlt bekommen.

Wenn du deine jetzige vierte Klasse vergleichst mit einer deiner vierten Klassen, die du noch nicht nach dem Churer Modell unterrichtet hattest, stellst du da Unterschiede fest?

Ja, auf jeden Fall. Die Kinder sind viel selbstständiger, motivierter und ein bisschen besser organisiert. Sie müssen sich selbst darum kümmern, dass sie ihre Sachen rechtzeitig bearbeitet haben und in Ordnung halten. Das ist gar nicht so leicht für Kinder. Sie müssen genau wissen, wie sie die Sachen abheften und darin sind sie noch nicht direkt gut, das müssen sie erstmal lernen.

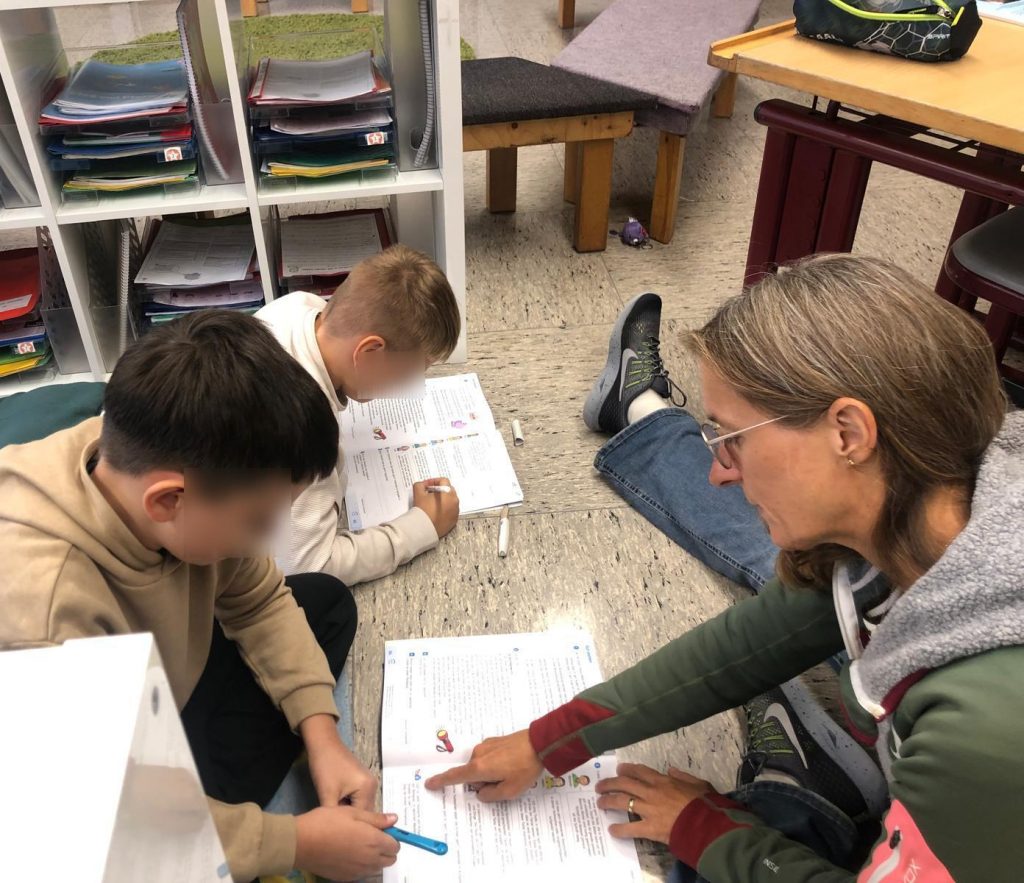

Für mich als Lehrkraft ist es auch anders. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, das heißt, ich kann viel rumlaufen und Kinder unterstützen, die Hilfe brauchen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch loslassen können. Dazu gehört auch, dass ich akzeptieren muss, dass sie vielleicht nicht alle Aufgaben bearbeiten.

Wir kontrollieren zwar viel aber hin und wieder rutscht einem doch ein Kind durch. Dann muss man mit dem Kind nochmal sprechen und klären, was man von ihm erwartet. Also ich sehe meine Rolle jetzt eher als Lernbegleiterin, die nur eingreift, wenn die Hilfe wirklich nötig ist. Die Kinder wollen auch nicht so sehr von mir geholfen kriegen, sie wollen eher, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler helfen.

Auch das Gemeinschaftsgefühl wächst, weil sie sich gegenseitig helfen und auch voneinander lernen.

Haben die Schüler*innen die gleichen Grundvoraussetzungen für die weiterführende Schule?

Ja. Wir unterrichten nach dem Lehrplan und haben auch die gleichen Prüfungsleistungen. Eigentlich ändert sich nichts.

Sie sind ein bisschen selbstständiger, aber vielleicht auch ein bisschen verwöhnter, könnte ich mir vorstellen. Auf vielen weiterführenden Schulen gibt es eine frontal gerichtete Sitzordnung. Das sind unsere Schülerinnen und Schüler nicht mehr gewöhnt. Vielleicht sind sie ein bisschen hibbelig, wenn sie sich ihren Sitzplatz nicht mehr aussuchen dürfen.

Du hast dich als Lernbegleiterin beschrieben. Kannst du deine Rolle als Lehrkraft noch ein bisschen genauer beschreiben? Und dein Verhältnis zu den Schüler*innen?

Meine Rolle ist sehr vielseitig. Ich führe, beobachte, berate, begleite und moderiere die Kinder und den Unterricht, je nachdem, was die Situation gerade verlangt. Im Mittelpunkt steht immer, dass die Kinder selbst die Verantwortung für ihr Lernen übernehmen. Dahin muss ich sie begleiten.

Werden die Schüler*innen ganz normal benotet?

Ja, wir haben auch die ganz normalen Lernzielkontrollen, wie alle anderen Schulen auch. Bei uns bekommen die Kinder Zehntelnoten und nicht nur die ganzen Noten mit Plus oder Minus. Das macht die Benotung genauer. Und die Arbeitsweise wird auch benotet.

Erschweren die unterschiedlichen Lernstände die Benotung?

Die Lernstände waren früher auch unterschiedlich. Es gibt in Deutsch ein paar Ausnahmen, beispielsweise bei einer Lese-Rechtschreib-Schwäche, da dürfen wir das Niveau der Tests verändern. Aber wenn ein Kind in Mathe Dyskalkulie hat, was es ja auch immer mal wieder gibt, dürfen wir nur die Zeit für die Arbeit und nicht ihr Niveau verändern. Das heißt wir dürfen zum Beispiel eine Arbeit „auseinanderschneiden“ und jeden Tag einen Teil bearbeiten lassen oder wir dürfen das Kind länger schreiben lassen aber am Niveau dürfen wir nichts drehen. Und das war früher genauso.

In der ersten Klasse sind die Kinder ja noch ziemlich jung. Wie funktioniert das mit der Selbsteinschätzung und den transparenten Erwartungen?

Also die Kinder sind sehr kritisch. Wenn sie sich selbst einschätzen sollen, gibt es Kinder, die sehr streng mit sich selbst sind, das sind vor allem die Mädchen. Dann gibt es Kinder, die sich realistisch einschätzen und nur wenige Kinder sind zu unkritisch. Also reflektieren können junge Kinder ziemlich gut – wenn sie es gelernt haben.

Wie funktionieren die Aufgaben zur eigenständigen Bearbeitung, wenn die Kinder noch gar nicht lesen und schreiben können?

Weil ich gerade nur die vierte Klasse unterrichte, können meine Schülerinnen und Schüler schon lesen. Und sie können alle Aufgaben bearbeiten. Wenn sie Fragen haben, kommen sie zu mir, aber das machen sie erst, wenn sie sich in der Kleingruppe alle unsicher sind. In der ersten Klassen ist das ähnlich, du stellst ja keine Aufgaben, die sie nicht bearbeiten können. Im Deutschunterricht führst du zum Beispiel einen neuen Buchstaben ein und dann bearbeiten sie diese Einführung des Buchstabens an verschiedenen Stationen. Diese sind an den Leistungsstand der Kinder angepasst. Und für die Kinder, die bei der Einschulung schon lesen können, gibt es auch Aufgaben, sodass alle Schülerinnen und Schüler gefordert und gefördert sind.

Gibt es Punkte, wo das Modell deiner Meinung nach scheitert oder scheitern kann?

Ja. Ich habe es so gut, wie ich es noch nie hatte: ich habe nur 15 Kinder. Je kleiner die Klassen, desto besser. Zu große Klassen sind sicherlich ein Problem. Bei vielen Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten oder -störungen kommt man auch an die Grenzen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist der Platz. Man braucht unbedingt diesen festen Sitzkreis im Klassenzimmer. Außerdem ist Geld immer ein Punkt, woran es scheitern könnte und natürlich die Lehrkraft – wenn sie überfordert ist oder einfach nicht offen, dann kann das Ganze nicht funktionieren.

Was bräuchte es konkret, um das Modell an allen Grundschulen zu etablieren?

Zuallererst: offene und bereite Lehrkräfte, die sich dafür einsetzen und auch loslassen können. Viele Lehrkräfte brauchen den Frontalunterricht, um sehen zu können, was jedes Kind erledigt hat.

Dann braucht es Zeit für die Umstellung und Unterstützung durch die Schulleitung und die Bildungspolitik. Außerdem brauchen wir gute Weiterbildungen, die wir nicht selbst zahlen müssen und große Räume. Und natürlich braucht es kollegialen Austausch und gute Kommunikation, falls zum Beispiel Eltern mal Ängste haben sollten.

Ich liebe es, nach dem Churer Modell zu arbeiten. Und solange die Kinder nichts anderes brauchen oder etwas neues, besseres kommt, kann ich mir nicht vorstellen, wieder anders zu arbeiten.

Schreibe einen Kommentar